|

Il documentario è stato realizzato nel 1967 dalla National Film Board of Canada

e fa parte di una nutrita serie di cortometraggi sugli Inuit pensati

dall’Educational Development Center del Canada; prodotto dal regista Quentin

Brown a da Kevin Smith, è stato originariamente suddiviso in due parti ma

seguire la costruzione del kayak senza interruzioni o intervalli rende più

piacevole ed istruttiva la visione: mentre nella prima parte l’occhio della

cinepresa di sofferma più sulle scene di vita domestica durante l’estate artica,

nella seconda parte segue con attenzione la progressione dei lavori sul kayak,

fino alla prova in acqua: “the man launch and test their new kayak and admire

its performance”!

La

pellicola documenta la costruzione di un kayak da mare ad opera di due

cacciatori Inuit. La

pellicola documenta la costruzione di un kayak da mare ad opera di due

cacciatori Inuit.

E’ ambientato sulle sponde del mare ormai libero dai ghiacci nella bella

stagione estiva: il campo estivo, una tenda di pelli, una spiaggia di pietre,

una piccola famiglia composta da moglie e marito ed un figlio ancora piccolo ma

già in grado di stare in piedi... qualche oca all’orizzonte osservata con

cupidigia dai protagonisti, ma non c’è tempo per la caccia, occorre prima

terminare la costruzione del kayak.

La lentezza del vivere quotidiano segna anche il ritmo di lavoro e le poche

abitudini consolidate rendono ogni gesto magistrale; sembra di capire che

l’ospite anziano sia stato chiamato di proposito per assistere il cacciatore più

giovane nella difficile e raffinata arte di costruire un kayak da mare a mani

nude e con pochissimi strumenti di lavoro.

Le musiche sono del tutto assenti, non c’è colonna sonora, non c’è alcun suono

che accompagna il lavoro meticoloso della famiglia; si sentono solo di quando in

quando le voci raccolte in presa diretta dei protagonisti, i tre adulti che

parlano ed il piccolo irrequieto che ride, niente altro.

Colpisce subito l’uso del trapano manuale per realizzare i fori sulle centine:

un punteruolo di legno tenuto stretto tra le labbra, un archetto ed una

funicella che lo fa roteare velocemente... davvero ingegnoso!

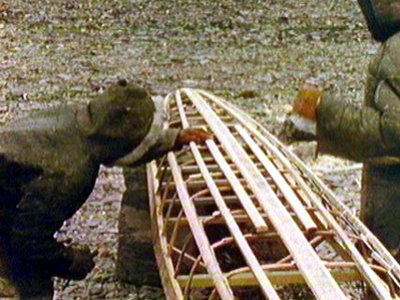

Le centine vengono avvicinate e composte; piano piano si delinea la sagoma vuota

del kayak, prima l’alzata del ponte anteriore, poi lo scafo ed infine i ponti

superiori: incanta il lavoro certosino per ricavare le centine dalle assi di

legno grezzo, le pietre della spiaggia usate come cunei, si sceglie quella di

misura più adatta, pochi attrezzi, tutti naturali e sempre a portata di mano!

La moglie del cacciatore, intanto, prepara le pelli ed il suo labbro inferiore

tradisce una vita trascorsa a conciare le pelli con i denti e la saliva; la

donna pulisce le pelli con il raschietto a mezzaluna, manico di legno a forma di

oliva ed estremità arrotondata di ferro o di osso; poi le porta al torrente di

acqua dolce e ghiacciata e le ammorbidisce facendole affondare sotto grandi

ciottoli; infine, torna a pulirle, togliendo anche le ultime tracce di pelo di

foca.

Le cime per fissare le centine sono ottenute dalle pelli, tagliando delle

striscioline dai bordi esterni; chissà come riescono a ricavare le cime più

resistenti di tendini di foca... quelli che vengono intrecciati tutt’intorno

alla struttura interna del kayak per tenere insieme tutte le sue parti.

Le centine vengono poi scaldate: immerse nel pentolone di sangue di foca che

ribolle sul fuoco, sono lavorate con i denti, piegate leggermente di volta in

volta finché non assumono la forma di tutte le altre.

L’ultima attenzione per il pozzetto, non una misura standard ma calibrata sulla

morfologia di ogni cacciatore e forse anche sull’ingombro delle pellicce

indossate, incredibilmente calde ma inevitabilmente gonfie.

Finalmente è la volta delle pelli di foca cucite ad arte sullo scafo e

tutt’intorno al kayak: i gesti sono antichi e sapienti, pochi passaggi di ago di

avorio e la sagoma del kayak che magicamente si riempie.

Secondo gli antichi riti sciamanici, occorre sistemare a prua un piccolo

portafortuna, per allontanare gli spiriti malvagi o per scongiurare le cattive

intenzioni di qualche altro cacciatore, un portafortuna come quello in legno che

adesso orna le cime del ponete anteriore, forse un piccolo orso o un grande

tricheco.

Il varo del kayak è preceduto dalla sistemazione del sedile: una pelliccia

bianca e morbida adagiata sul fondo del pozzetto, null’altro occorre per rendere

confortevole la navigazione nelle fredde acque artiche.

La prova in acqua sembra spaventosa, l’equilibrio estremamente precario ed il

pozzetto altissimo… per non dire della pagaia, che sembra un tronco dal manico

così largo che pare affondare... forse è ancora grezza, finiranno di lavorarla

in un secondo momento, magari al caldo della tenda...

La caccia al salmone occupa un momento di “riposo” della giornata e viene

effettuata con un arpione dalla punta mobile per assecondare i movimenti

inconsulti dei pesci appena catturati; la pausa dal lavoro si protrae durante il

pranzo, allestito in maniera informale dopo aver preparato il pesce con la

solita mezzaluna, l’ulu, un attrezzo utilizzato dalle donne per qualsiasi lavoro

domestico.

I tre protagonisti del documentario non guardano mai in macchina, salvo il

bambino, e sembrano totalmente assorti nel loro lavoro, chiacchierano fitto e

talvolta ridono di gusto, per ragione a noi incomprensibili!

Il bambino, invece, si annoia visibilmente, ma gioca instancabilmente: gioca a

nascondino con la cinepresa nelle prime scene del documentario, gioca ad

impilare le pietre piatte della spiaggia (un antesignano del rock balancing

moderno?), gioca a stare in equilibrio su un tronco con la pagaia in pugno; poi

si inventa un gioco più macabro: rianimare un gabbiano morto; e non smette mai

di disturbare i genitori, mordendo il cappuccio del padre o scalando la schiena

della madre, che lo lascia fare e poi lo bacia sfiorandogli in naso.

Quando il lavoro è terminato, ed il kayak viene adagiato sul pelo dell’acqua,

allora si può finalmente andare a caccia!

|